価値創造モデル

VALUE CREATION MODEL

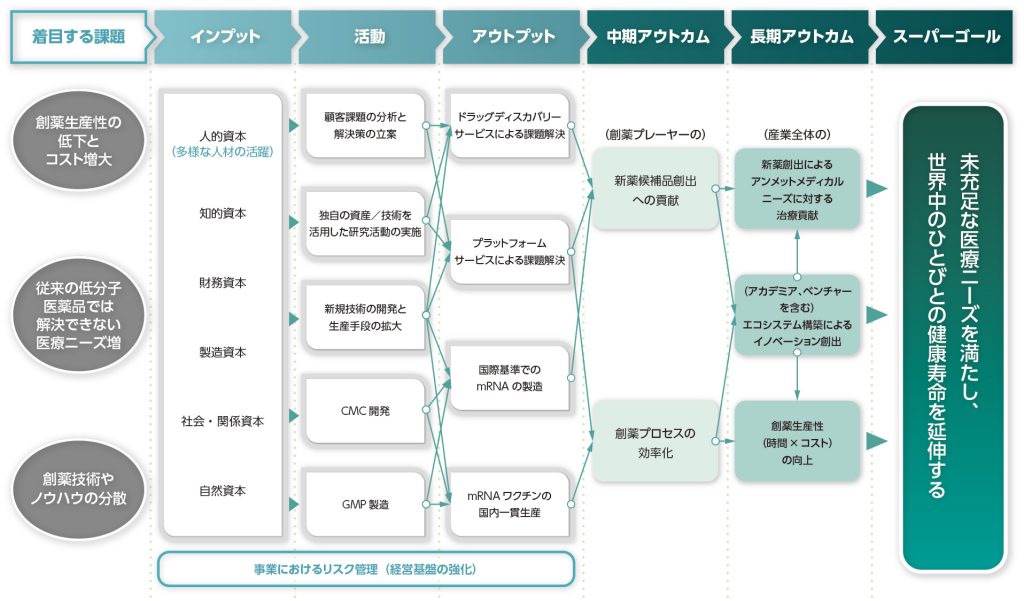

私たちは、製薬企業のビジネス成長に必要な支援をおこなうことで、「未充足な医療ニーズを満たし、世界中のひとびとの健康寿命を延伸する」といった患者へのインパクト創出に間接的に貢献するいわゆる “イネーブラー”である点に特徴があります。その独自性を活かし、製薬業界の課題解決を通じて、最終的にパーパスの実現を目指すことを志向しています。製薬業界の具体的な課題は、創薬生産性が低下しコストが増えていること、従来の低分子医薬品では解決できない医療ニーズが増えていること、創薬技術やノウハウが分散していること、と捉えています。 当社グループが持つ資産やナレッジを活用し、事業活動を通じてこれらの課題解決を目指しており、そのプロセスを下記私たちの価値創造モデル(ロジックモデル)としてまとめています。

私たちのロジックモデルの特徴は以下の3点です。

1.着目する課題&アウトカム:

我々の事業は、製薬企業のビジネス成長に必要な支援をおこなうことで、患者へのインパクト創出に間接的に貢献するいわゆる“イネーブラー”である点に特徴があります。その独自性を活かし、アウトカムとしての製薬業界の課題解決を通じて、最終的に患者さまへの貢献およびパーパスの実現を目指しています。

2.価値創造の持続性のためのESG視点の組み込み:

当社グループでは、持続的な企業価値創造のための重要課題(マテリアリティ)として「事業を通じた社会的インパクトの創出」に加え、ESG視点による「多様な人材の活躍」「経営基盤の強化」を特定しています。ロジックモデルでは、これらを統合的に整理・可視化することによって、当グループの価値創造プロセスのレジリエンス(強靭性)も表現しています。

3.活動&アウトプット:

特に、他社のCRO事業との比較で課題解決型である強みを表現できるよう、活動、アウトプット、アウトカムのフローの中に新薬候補品創出に向けた課題解決プロセスを表現しています。

マテリアリティ マネジメント

MATERIALITY MANAGEMENT

課題特定の考え方とその結果

私たちは、価値創造モデル(ロジックモデル)を継続的に実行することで、社会にインパクトをもたらすことを目指しています。昨今医薬品開発のプロセスは垂直統合モデルから水平分業モデルへと進化しており、製薬企業の外部リソースの積極的活用に伴い、CRO・CDMOへのアウトソーシング市場はこの10年間で急速に拡大すると見込まれています。そのような環境下での持続的な企業価値創造のためのリスクと機会を洗い出し、重要課題(マテリアリティ)を以下3つの大項目および9つの小項目と特定しました。

1. 事業の発展を通じた「社会的インパクト」の創出

私たちは事業そのものが社会のインパクトにつながる経営を志向しており、下記2つのアウトカムをマテリアリティ小項目と定め、インパクト経営を推進しています。具体的には、事業管理や営業等の機能が一体となり、この項目を構成する様々な財務・非財務数値を収集し、事業を進化させるための可視化、数値化に取り組んでいます。

1.1 新薬候補品創出への貢献

1.2 創薬プロセスの効率化

2. 中長期なインパクトの増加を視野に入れた「多様な人材の活躍」

私たちは、創薬における複雑な課題を多様な視点から適切に捉え解決策を見出すことのできる人材(人財)の採用と育成を行い、競争力の向上を目指します。具体的には、下記3つをマテリアリティ小項目と定め、人事施策を推進しています。

2.1 多様な人材の確保と配置

2.2 個性が伸びる成長支援

2.3 働きやすさと働きがいのある職場環境

3. インパクトを生み出すための「経営基盤の強化」

私たちが構築すべき経営基盤として下記4つをマテリアリティ小項目と定義し、企業経営に組み込んでいます。

3.1 責任ある製品・サービスの提供

3.2 環境対応

3.3 人権・サプライチェーン

3.4 ステークホルダー&インパクトガバナンス

上記マテリアリティは、インパクト経営推進の中心として機能しているため、マテリアリティに関連するアジェンダはインパクト経営推進に関する重要事項と位置づけ、項目が適切かどうかを議論するとともに、適切な推進が行われているかを測るための指標を設定、継続的に把握しています。

取り組み進捗

マテリアリティの特定およびマテリアリティ指標を策定する過程においては、アクセリードの取締役、執行役員、グループ会社の取締役、執行役員を交え、数年に渡り検討を重ねてきました。

ここまでに、ロジックモデルの策定と開示、マテリアリティ指標の策定およびマテリアリティ指標を含む非財務指標を策定・収集する体制づくりを、主に「社会的インパクトの創出」の観点から進めてきました。具体的には私たちの強み・ユニークネスを表現するのに適した非財務指標を特定した上で、事業ごと、テーマごとに推進担当者を置き、担当者を通じて四半期に一回、全ての進捗状況を定量および定性で把握する体制を構築しています。

「多様な人材の活躍」「経営基盤の強化」管理の観点では、人権方針を策定し、従業員情報のモニタリングに着手するとともに、サプライチェーン行動指針、動物実験についての方針をそれぞれ策定することで、施策推進の基盤となる考え方を整理・可視化してきました。また、リスク管理・コンプライアンス推進委員会にて、リスク該当項目の特定と適切な管理及びコンプライアンスの遵守やその体制整備のための意思決定を行っております。

アクセリードグループ人権方針はこちら

アクセリードグループサプライチェーン行動指針はこちら

アクセリードグループ動物実験についての方針はこちら

管理指標

当社グループが、社会に持続的にインパクトを創出していくためには、財務指標に加えて、非財務指標の把握が不可欠であると考え、マテリアリティ(3つの大項目および9つの小項目)ごとに指標を設定しました。以下に2024年度の実績を示します。

| マテリアリティ大項目 | マテリアリティ小項目 | 詳細/取り組み内容 | 管理指標 | 実績値(FY24) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 社会的インパクトの創出 | 新薬候補品創出への貢献 | 新薬の上市を促進する | クライアントからの特許出願数(累積) | 19 | *1 |

| 日本国内のmRNA承認医薬品のうち当社が関わった数 | 1/5 | *2 | |||

| 創薬プロセスの効率化 | クライアントの期待値に見合うスピードを実現する | クライアントの試験期間に対する満足度(5段階) | 4.5+ | *3 | |

| 多様な人材の活躍 | 多様な人材の確保と配置 | グローバル展開とイノベーション創出を支えるため、創薬における複雑な課題を多様な視点から適切に捉え解決策を見出すことのできる高いプロジェクトリード/マネジメントスキルを持つ人材の採用を強化し、競争力の向上を目指す | Advanced Degree(修士以上学位)取得者率 | 48% | *4 |

| 海外人材割合(3年以上経験) | 5% | *5 | |||

| 個性が伸びる成長支援 | 一人ひとりが主体的にキャリアを築くため、実践的な経験と学びの場を通じて成長の機会を提供する | キャリア面談実施数 | 254回 | *6 | |

| 働きやすさと働きがいのある職場環境 | ワークライフバランスの確保や多様な人材の活躍を支援し、一人ひとりが活き活きと働ける環境と文化づくりを推進する | 3年以上定着率 | 82% | *7 | |

| 経営基盤の強化 | 責任ある製品・サービスの提供 | 動物福祉に配慮する | AAALAC準拠動物実験割合 | 100% | *8 |

| 製品・製造プロセスの安全管理を徹底する | クライアントの成果物の質に対する満足度(5段階) | 4.4+ | *3 | ||

| 法規制およびコンプライアンスを遵守する | 製品サービスに関する重大なコンプライアンス違反件数 | 0件/年 | *9 | ||

| 環境対応 | 世界的な気候変動問題に対応する | Scope1+2/3 | 6,494 t / 21,223 t | *10 | |

| 人権・サプライチェーン | サプライチェーンリレーション(取引先)を適切に管理する | サプライヤー評価の実施 | 1回/年 | *11 | |

| 労働者の権利を守り、ハラスメント・差別を防止する | 人権教育の展開 | 1回/年 | *12 | ||

| ステークホルダー&インパクトガバナンス | インパクトの考え方を経営に活かす | インパクト経営アジェンダの取締役会での決議回数・執行役員会での議論回数 | 3回/年・6回/年 | *13 |

マテリアリティ数値の定義

- 各国特許庁のデータベースで公開されている特許出願のうち、弊社グループの創薬支援事業に関わる従業員が発明者であるもの。2018年以降の積算数

- 国内既承認のmRNA医薬品(分母)のうち、開発企業/共同開発企業(機関)に当社グループの社名が入っているものの数(分子)https://www.nihs.go.jp/mtgt/pdf/section3-2.pdf参照

- FY2024アンケート回答クライアント数102社の平均値。「試験期間」「成果物の質」についての満足度(5段階評価)

- グループ従業員529名に対して、修士以上学位取得者は計257名(アクセリード24人、ADDP145人、ATWP57人、アルカリス31人)。アルカリスのみ12月決算をとっているが、従業員に関わるデータは全て3月末で統一

- 外国籍/帰化/留学経験もしくは勤務経験が3年以上の従業員の割合

- FY2024中に実施されたキャリアに特化した面談の延べ回数(評価面談や日常の1on1は対象外)

- 設立1年以内のATWPを除く3社の平均値(アクセリード87.1%、ADDP81.7%、アルカリス91.7%)

- FY2024はADDPのみ。ADDPでの実験はすべて自動的にAAALAC準拠

- アクセリードで年4回実施しているリスク管理・コンプライアンス推進委員会にエスカレーションされた製品サービスに関するコンプライアンス違反件数

- 2023年度から算出に着手。2024年度はアクセリード、ADDP、ATWP、アルカリスで数値を新たに取得。海外子会社等4社以外の子会社に関しては影響度を勘案し2023年度数値で代替

- 創薬支援事業では、事業として重要度が高い研究再委託先に該当するサプライヤー全件に対して調査を実施(取引額の約2割相当、27社)。CDMO事業では、取引額の約8割をカバーするサプライヤー12社に対して社内評価を実施

- 各社が年間通して実施している人権研修の回数は1回以上(アクセリードとADDPは1回、ATWPとアルカリス2回)

- FY2024の取締役会全20回、執行役員会全45回のうち、インパクト経営についてアジェンダ化した回数

今後はこの指標の定期的に把握するとともに、目標値の設定を進めることで、インパクト経営を進化させていきます。

推進体制

GOVERNANCE SYSTEMS

私たちは、グループの中長期的な価値向上に直結するサステナビリティを重視しているため、インパクト経営推進担当の執行役員を任命しています。インパクト経営推進に関する重要事項は、執行役員会を経て取締役会に付議/報告の上決定することとしており、取締役会が当社グループのサステナビリティ経営に関して監視の機能を持つことになります。なお、コーポレートの委員会として取締役会、指名委員会/報酬委員会、監査等委員会、リスク管理・コンプライアンス推進委員会、執行役員会を設置及び運営しております。

当社グループは現在成長ステージにあり、迅速な意思決定が求められることから、サステナビリティ/インパクトおよびESG課題の検討についてサステナビリティ委員会を別途設置して行うのではなく、各担当者による実態把握と分析の上、執行役員会および取締役会内でおこなう形をとっております。また、ステークホルダー&インパクトガバナンスの観点で、取締役会でのインパクト経営アジェンダの議論回数をKPIにすることで、経営にとっての重要性を十分に考慮しております。また執行役員会におけるサステナビリティ/インパクトおよびESGの専門的知見の補強については、同領域の有識者をアドバイザーとしてとして招聘し、助言を得ております。